寒露も過ぎ、あの夏の暑さも戻って来そうにありません。気づくと、少し厚手の上着が欲しくなっています。

食と農の分野をとりあげます。ITコーディネータ京都のコラム(10月2日)でもCOVID-19禍での食産業を例にした変革が説かれています。農と食、人々の食卓を結ぶ流れに、見え難いところで大きな変化が始まった今年2020年です。食産業にとどまらず、農業分野においても、さまざまな新しい取り組みが必要とされています。

新型コロナウイルス感染症が感染症法の「指定感染症」に指定されたのが今年の1月末。2月に入って感染者が確認されているクルーズ船が横浜入港。3月初旬に、密閉、密集、密接の「三密」回避の呼びかけ、そして4月に「緊急事態宣言」。

人の移動が大きく制限され、さまざまな産業、事業が停滞、停止しました。そうしたなかでも、家庭の食卓に必要な食材は、表面上は何事も起きて無いかのように届けられ続けました。

デマの拡散で、トイレットペーパーが店頭から消えるという事態はありましたが、食材供給をめぐるパニックは、少なくとも目立つかたちでは起きませんでした。人とモノの移動が止まった中で、それは目を見張るべきことでした。

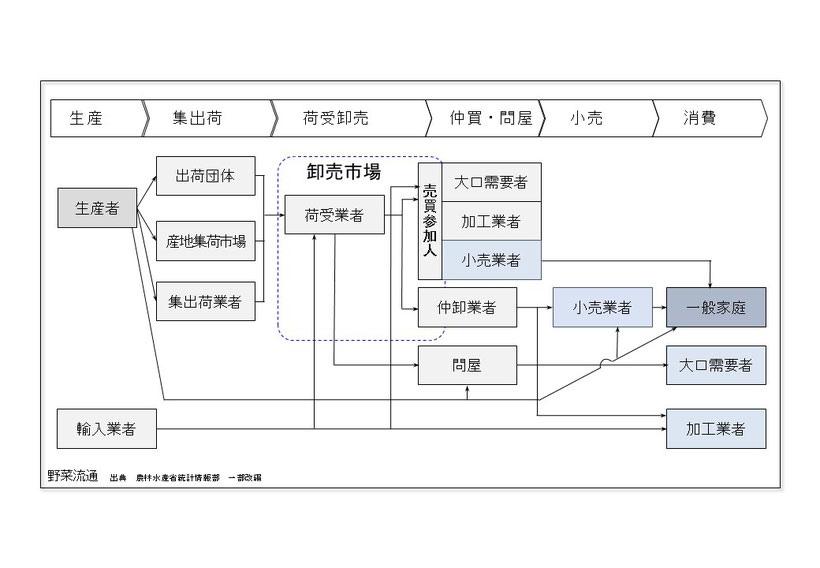

国内の野菜流通

■COVID-19禍の有無にかかわらず、大きな転機を迎える可能性が農業にはあります。そのひとつが「スマート農業」と呼ばれる一連の取り組みです。

スマート農業は、農林水産省によれば

・センサーデータとビッグデータ解析による栽培管理等の最適化

・熟練者の作業ノウハウがAI により形式知化

・ロボット技術等での実作業の無人化・省力化

・データ共有によるバリューチェーン全体の最適化

と、幅広い範囲で例示され、農業のあらゆる現場において取り組むことで農業の底上げをするものとされています。

現場を見ていると、直進など運転のアシスト機能を持つトラクターや、スマートフォンを入力端末とした農作業記録のクラウドサービスなどは既に使われています。センサーによる様々な制御は高度になり、一部ではAIの利用も進みつつあります。

ロボットの利用や生産管理システムの導入について、農業は製造業等に比べ遅れている感があります。そのいっぽうで、例えば「手作業では無くスマートフォン入力であれば現場活用の敷居が低かった」といった声を聞くと、遅れはしても、今のインフラ環境から始まることでの導入、浸透の早さに期待する思いにもなります。

ちなみに、ITコーディネータ京都の有志で、現地の協力を戴きながら愛知県の農業を学びに行ったのは、2011年のことでした。そのときは、まだクラウドサービスのインフラも薄く、センサーやロボットユニットなどの端末も、まだまだ投資効果に見合うものとは思えませんでした。AIが現在のような展開を示すとも。隔世の感です。

まだまだ国内のような小規模農業に適合できていない面は多く、そのコーディネートが重要でもあるのですが。

■農業分野にむけて、他業種、他産業から参入する取り組みは以前からありました。かつては「農業者は事業やビジネスについて知らない、我々がやればできる」といった姿勢、考えでの参入が目立った時期もありましたが、さすがに今は影を潜めています。

農業の持つ、労働力や労働生産性に関する問題、課題には、製造業とは異なる性質もあり、専門家でも様々な見解があります。国内の農業に限らず先進地と呼ばれる国でも、業種特有の難しさからの課題はあるようです。

そうした固有の問題、課題があるものの、今、あらためて他業種、他産業の企業による農業参入に伴って持ち込んでもらいたいことも、多くあります。

そのひとつが、バリューチェーン を、食産業をはじめとする自社の周囲を含めて着実に捉えるとともに、企業全体の諸データを、経営目的に向けての有効な情報資源に換えて扱うといった、他業種で培われた経営技術です。

「スマート農業」という方向で進むことに、間違いは無いでしょう。ただ、それが農業の成長に役立つためには、生産の一面をばらばらに捉えた管理や自動化に留まらず、顧客に向けて、会社全体をシステムとして構築する取り組みが欠かせません。これまでも、最終の「食」としての利用に適合する農産物の生産に向け、気温、湿度、風向き、土壌の性質など多くのパラメータを計測し制御する試みは行われて来ています。気候の不規則さや、農業の達人の勘や技があればこそとして、どこか技術化を断念してきたことへのトライです。生産技術の基盤は整ってきつつあり、情報を活かす経営技術がこれに加わることが待たれます。

食材の利用シーンが大きく変わり流通も、家庭での食事への意識も変わろうとしている今、事業や業界を革新しようとする計画、実行が、求められています。

現在の農業経営者がそれに取り組むとともに、他産業で培かわれた経営技術を投入できる、あらたな企業が参入することにも期待しています。

■執筆者プロフィール

松井 宏次(まつい ひろつぐ)

ITコーディネータ 中小企業診断士 1級カラーコーディネーター

健康経営アドバイザー

焚き火倶楽部京都 ファウンダー